Das Archiv im alten Rathaus gibt darüber Auskunft. Dort steht unter dem 25. Juli 1862 zum Thema Orgel-Verkauf:

“Wegen Anschaffung einer größeren neuen Orgel wird die alte nach vorheriger Bekanntmachung im Staatsanzeiger und Oberamtsblatt heute um 2 Uhr mittags an den öffentlich verkauft, der am meisten bietet. Zu den Bedingungen gehörte die Auflage, die gesamte Orgel mit 9 Registern und Zubehör zu kaufen und bis zum folgenden Montag auch komplett mitzunehmen. Denn da sollten genau geplant! die Teile der neuen Orgel in die Kirche transportiert werden.

“Wegen Anschaffung einer größeren neuen Orgel wird die alte nach vorheriger Bekanntmachung im Staatsanzeiger und Oberamtsblatt heute um 2 Uhr mittags an den öffentlich verkauft, der am meisten bietet. Zu den Bedingungen gehörte die Auflage, die gesamte Orgel mit 9 Registern und Zubehör zu kaufen und bis zum folgenden Montag auch komplett mitzunehmen. Denn da sollten genau geplant! die Teile der neuen Orgel in die Kirche transportiert werden.

Für 36 Gulden und 30 Kreuzer erhielt die Gemeinde Aichstetten im Oberamt Urach den Zuschlag.

Bekannt ist, dass unsere jetzige Kegelladen-Orgel bei den Orgelbauern Gruol und Blessing in Bissingen/Teck bestellt wurde. Am 21. Juli wurde der Transport von dort festgelegt:

Drei zweispännige Fuhrwerke sollten die Teile nach Kleinengstingen bringen. Aufgeteilt in einem “Wagen mit Tragegeschirr” und zwei “mit großen Leitern”. Pflicht für jeden Fuhrmann war, 1 Dutzend Stricke, Spannseile und genügend Tücher zum Abdecken bei eventuellem Regenwetter mitzunehmen.

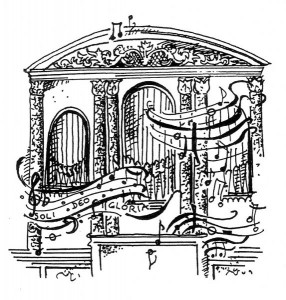

Für das fachgerechte Laden waren die Orgelbauer verantwortlich. Das erste dafür vorgesehen Fuhrwerk gehörte dem Bauer Ludwig Glück. Gemeinderat Jacob Schenk übernahm das zweite und dritte. Im Vertrag zwischen Gemeinderat, Bürgerausschuss und den Orgelbauern (Unterschriften siehe Abbildung) steht, dass das neue Werk 1489 Gulden kostet und 10 Jahre Garantie besteht.

Siegfried Alt hat nicht nur die obigen Informationen gefunden, sondern auch eine Rechnung anlässlich des Festes zur Orgeleinweihung am 2. und 3. August 1862. Es wurde von Kirchenmusikdirektor Seitz und dem Liederkranz aus Reutlingen gestaltet. Hirschwirt Glück stellte dabei zu ihrer Verköstigung und Übernachtung eine Rechnung zusammen, die u.a. folgende Posten enthielt: Vormittags zum Brot

1 Schoppen Wein, zum Mittagessen 1 Schoppen und zum Abendessen 2 Schoppen pro Gast (1 Schoppen ist ein knapper halber Liter). Am ersten Tag gab es noch Rettich, am zweiten “Immenthaler Käs”.

Erwin Schneider